振電相互作用密度理論により

機能性分子をピンポイント設計

貴社の事業内容を教えてください。

MOLFEXは「分子を設計する会社」です。水や二酸化炭素(CO2)などは一般的にもよく知られている分子ですが、その分子が、化学的性質を決める最小単位となっています。MOLFEXは、そうした分子の中でも特に、電気を通したり光を出したりする機能性のある分子を理論に基づいて設計することを事業としています。

会社の設立経緯を教えてください。

MOLFEXの創業メンバーは佐藤徹教授(京都大学・福井謙一記念研究センター理論研究部門)、前社長の坂上恵の2名で、私もそれに関わりました。佐藤教授は、ヤーン・テラー効果という縮退系での電子状態と振動状態の両方を取り扱う専門家で、MOLFEXの技術のコアである振電相互作用をずっと研究されてきた方です。佐藤教授が助手から助教授の時代に、現在の分子設計の元となるような企業との共同研究などが始まり、そこで開発された理論的なものが社会の役に立つのではないかと考えられるようになりました。そして産学連携本部などに相談する中でスタートアップを設立してはどうかということになり、2017年度には京都大学のGAPファンドプログラムに採択されまして、2018年9月に会社を設立するに至りました。

上島社長のご経歴と起業にいたった経緯をお聞かせください。

私は、4回生の時に田中一義研究室に入って、当時の指導教官である助教授佐藤先生が進められていた企業との共同研究に取り組ませていただきました。当時はまだ今ほどブラッシュアップされていた理論ではありませんでしたが、私もその理論に基づく材料設計というものを学ばせていただきました。理論を学ぶ中で、これはきっと企業でも役立つはずだと思い、修士課程修了後に住友化学に就職しました。私自身は実家が奈良の農家で長男だったので、「あんま遠く行かんといてくれ」と言われて、大阪で働ける会社を希望していました。それで大阪にある財閥系の会社ということで住友化学に就職したのですが、なぜか配属は愛媛の新居浜でした(笑)。新居浜では偏光板事業の開発だったのですが、ちょうどその頃はシャープが亀山工場を作るなど液晶が非常に勢いのある時代でした。理論という武器を担いで意気揚々としながら、開発部隊に配属されたわけですが、いきなり先輩社員に言われたのが、「上島、計算とか理論とか、役に立たんからな」とかすごく笑われて、なんか全然違う世界でしたね。そうした洗礼も色々と受けましたが、これまで修士で学んできた理論が実際に開発現場で役に立たないのかと言うとそうでもなくて、意外と確立された理論や計算に基づく手法をちゃんと使えば、もっと面白いアプローチできるのにというのが私の視点でした。ただ、やはり若手の人間がそんなことをいくら言ったところで、会社の雰囲気とか、そういうスタイルとかが圧倒的に優位ですから、なかなか新人の言うことなんて通るわけでもありません。そこで、やはりもう一度基礎からきちんと学んで、理論をやっていこうという思いがあり、2年で会社を退職して博士課程で佐藤先生が所属する研究室に戻りました。当時佐藤先生は有機ELの研究開発に携わっていたので、私も有機ELに関する理論で博士号を取りました。博士号を取った後、私は理論の専門性を活かして、神戸大学で京コンピューターとか、そちらの方の研究をしていたのですが、佐藤先生がMOLFEXを創業するタイミングで、私も来てくれと言われたので一緒に参加しました。私自身はスタートアップというものには馴染みはありませんでしたから、佐藤教授から相談されたときもそんなに甘くはないし、本当に会社にするなんて無理だろうと思っていました。正直なところ最初は私も渋っていたのですが、実際私がずっと研究していたことがビジネスになることになって、そこに私が関わらなかったら自分自身も後悔するだろうと思ったので、自分自身もこれに賭けてみようと、この会社を大きくしていこうと覚悟を決めました。まあ、私が渋っていたところ、会社の方でお客さんを見つけてしまって、「もう客ついたやん、どうするの?」とかえらい急かされてしまったということもありましたが(笑)。

事業の基盤となる技術はどのようなものでしょうか?

MOLFEXの技術を裏付けているのは、振電相互作用の理論です。詳細はこの後ご説明しますが、振電相互作用の密度というものを解析することで、ある分子構造のこの部分が光らない原因であるといったことを炙り出すことができ、だからこの辺りを改良すればよいといった設計指針を示すといったように、分子構造を見ながら改良方針を打ち出せるというのがMOLFEXの強みです。具体的には、どんな形の分子が光るのか、どうやったらきれいに光るのか、光るけれどすぐに壊れてしまうのを改良できないか、そういったお悩みに対してアプローチすることができます。たとえばお客様が青く光る材料を作りたいと思って実際に合成したところ赤く光ってしまうといったお悩みがあったとします。MOLFEXはその原因を特定することもできますし、さらにこう変えてあげればいいといった提案をすることも可能です。そうして目標機能の分子をピンポイントに設計できる。これらが、私たちのできることです。

振電相互作用について分かりやすくご理解いただくために、まずは原子構造を太陽系のようにイメージしてもらえればと思います。太陽にあたるものが原子核で、その周りをぐるぐると回っている水星や金星などの惑星が電子にあたります。化学において一番重要なのは、実は一番外側の軌道を回っている最外殻の電子です。これは、地球などよりもっと外側にある天王星や海王星など外側の惑星のイメージです。分子というのは、この太陽が2つあるいは3つあるようなイメージです。一番外側の惑星が1つの太陽をぐるぐる回っているのではなく、それら3つの外側をぐるぐる回っているイメージになります。この一番外側で運動している惑星の軌道やその近傍の軌道というのが実は化学的な性質を決めています。ちなみに、これらの性質が分子の反応性を決めているということを解き明かしたのが、ノーベル化学賞を受賞された福井謙一先生のフロンティア軌道理論です。

そして「光」というのがどういう現象なのかというと、光というのは運動量を持っている素粒子なのですが、その光を吸収するというのは、天王星のように一番外側にある惑星が運動エネルギーを獲得して、より外側の方をぐるーっと回る、遠ざかるようなイメージです。例えば、小惑星みたいなのが天王星にぶつかって、それで弾き出されて、さらに外側をぐるーっと回る、これが励起状態です。これがしばらくすると元の軌道に戻るのですが、これを基底状態に落ちると言います。つまり光を吸収するというのは小惑星がぶつかって、よりもっと外側をぐるぐる周回するようなイメージで、逆に光を放出するというのは、そこから小惑星が弾き出て元の軌道に戻るイメージです。

今ご説明したのは電子の状態ですが、一方で太陽にあたる原子核自身も、周りの惑星の影響を受けてグラグラ揺れています。これを分子振動というのですが、先ほどのように光を吸収した場合、外側を回っている電子がより外側を回ると静電場が変わるので、中の原子核も追随して少し場所が変わろうとします。それが分子振動という振動に変わるのですが、それが振動に変わりやすいか変わりにくいかどうかを決定するのが振電相互作用です。原子核の動きが大きければ大きいほど、熱に変わりやすいということになり、すなわちエネルギーの損失が大きいということになります。

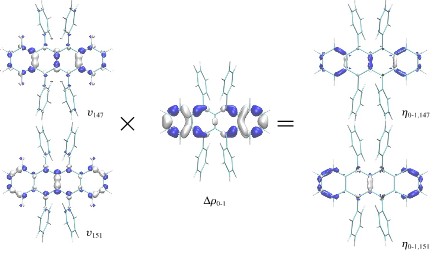

振電相互作用は昔からある概念ですが、これを振電相互作用定数から振電相互作用密度という概念に拡張したところが佐藤教授のブレイクスルーです。それまでは、この分子は振電相互作用定数が大きい小さいということまで分かっていたのですが、その定数が大きい理由は分子構造からは分かりませんでした。それを、分子構造の中で密度が高いところと低いところが分かるようになったので、良い材料が設計できるようになりましたし、専門家でない方にも直感的に理解しやすくなりました。これは、密度汎関数理論(DFT)からのアナロジーでもあるのかなと私は思っています。密度汎関数理論というのはウォルター・コーンが主導的な研究をし、ノーベル賞に繋がった理論ですが、波動関数理論という電子状態の理論とは違って、電子密度によって基底状態のエネルギーが記述できるという理論です。この電子密度によって十分に電子状態が記述できるということと、振電相互作用密度によって振電相互作用の特性が解析できるということは似たような関係に立つものかもしれません。

この振電相互作用を解析する理論は、材料開発に役立てることができます。材料開発において最も難しいことは、分子構造と機能との関係性が不明瞭であるというところです。例えば建築であれば、冬は暖かくて明るい家を作りたければ、窓は大きくして壁には断熱材を入れるといった設計図を書いて家を建てるということをします。しかし材料開発の場合、それが可能というと必ずしもそうではありません。光る・光らないといった機能性と分子構造との関係性が不明瞭なのです。例えばアントラセンという発光する分子があり、その発光効率は約30%です。この分子に塩素原子を1個足すとどうなるかというと、発光効率が約11%に下がります。それでは塩素原子をもう1個足したらもっと光らなくなるかというと、実はそうではなく今度は約50%まで効率が上がります。すなわち、単純に足せばいいとか引けばいいとか、そういう考え方はできなくて、複雑なメカニズムが存在しているのです。その中で、より良いものを探していかなければならないというのが、材料開発で設計する上で重要なことです。それでは、化学メーカーにおいて現在はどのように材料を開発されているのかというと、まずは思いついた分子をひたすら合成して、その中からとにかく測定して良いものを選別するようなスクリーニング手法を行っています。あるいは、最近はMI(マテリアルズ・インフォマティクス)というアプローチも広がっていますが、良い予測をするためには良いデータが必要で、MIの精度を上げるために合成の現場の人間がひたすら働かされているとった愚痴をよく耳にします。結局のところ、コンピューターのデータのために人間が働かされるという矛盾した構図が発生してしまっているのかなと思います。 MOLFEXはそうではなくて、機能性は量子論に基づく法則に従いますから、理論主導で良い材料が導き出せると考えています。まず理論主導によって材料を設計し、その中でいくつかの分子を選別して合成して、さらに理論的なフィードバックをイメージして合成した分子の測定をし、それをまた設計に活かすといったPDCAサイクルを繰り返して、より良いものを作るのがMOLFEXのアプローチです。このアプローチによって材料開発にかかっている膨大な開発リソースを抑えることができるというのが我々の強みで、現在はこれをコンサルティングとして展開しています。

どのような市場/アプリケーションをターゲットとされていくのでしょうか?

光に関係する幅広い用途があります。可視光、紫外光、近赤外光など幅広いところで材料は使われていますので、半導体材料、ガラス関係、生体プローブ材料、近赤外フィルター、有機EL関係インク、色素、顔料、そういった分野が対象になってきます。将来の出口としては、これからウェアラブルというのがキーワードになるでしょうが、そこでも透明であったり、電気を通したり、あるいは光や電波を吸収したり、そういった機能性が大事になってくるのではないかとも考えています。

実際のビジネスモデルとしては、コンサルティング事業として、お客様の方で課題となっている分子を開示していただき、先ほどのような解析手法で例えば光らない場所を特定して、この部分に適切な改良を施してあげればいいといった提案をしています。そしてお客様に、この分子であれば光るので合成してくださいと実際に合成してもらって検証するPDCAサイクルを繰り返しています。費用対効果がどうなるかというと、例えばお客様で、これまでは40分子ぐらい合成していたところ、MOLFEXであれば10分子程度に絞り込みができます。そうすると、これまでは合成員2名くらいが1分子合成するのに48時間、2週間くらいの工数がかかり、40分子では4000時間くらいの時間がかかるところ、MOLFEXであればMOLFEX側の解析時間として100時間、プラスお客様での合成にかかる工数が500時間以内に抑えることができます。人件費だけでも相当なコスト削減につながり、さらにこれ以外にも材料の開発費も削減できますので、十分な費用対効果があるのではないかと考えています。

事業化に向けて現在どの程度まで進捗されているのでしょうか?

現在はコンサルティングという形で、特に化学メーカー、電気メーカー、自動車メーカーなどをお客様として問題解決を図っています。今年はまとまった取引先もだいぶ増えてきました。実績としては、AIでは予想できなかった材料も的中できたり、半導体超微細加工の機能性発現を解明したり、有機EL発光素子の劣化機構を特定したり、そうした技術課題を解決してきました。またMOLFEX自身も、このアプローチを使って独自の材料開発を行っており、例えばディープブルーの有機EL向け青色発光材料や有機熱電変換材料などを開発しています。

さらにコンサルティングで使っているソフトウェアを、オンプレミスのパッケージとしてお客様に販売するビジネスも検討しています。もちろんソフトウェアを販売するといっても、必ずしもそれがすぐに売れると思っているわけではなく、コンサルティングとセットで販売していかなければならないと考えています。特に、材料を改良してほしいとお客様から言われたとして、ソフトウェアの販売だけではそんな提案はできないわけですから、そういう時はコンサルティングを受けてくださいねといった形でサービスの案内をするつもりです。またソフトウェアそのものに対しても、提案まではしなくてもサポートはしますよといった形で、お客様にかなり寄り添った形でソフトウェアを販売するイメージです。ただし、ソフトウェア開発にNEDOの補助金であるNEPを活用させていただいている関係で、当面はβ版として無償提供することになるかもしれません。

MOLFEXの事業を展開する中で、ボトルネックは幾つか感じています。まずは、お客様の悩みといってもなかなか開示してもらえるものではないというところが、やはりこのビジネスとして一番難しいところです。MOLFEXとしては、お客様のお悩みの範囲について知的財産権を主張するようなことはしていませんが、それでも相談はしたいけれど、やはり分子構造を開示することはできないといって断られるケースもあります。開示はできないけれどソフトウェアを使わせてほしいといった声も実際多く、そうであればお客様の方でソフトウェアを使ってもらえばよいのではと発想を転換しました。そうすることによって、今までは分子構造を開示できなかったお客様も、MOLFEXのサービスの一部を利用できるようになると思っています。機能としては、スペクトルを計算できるソフトであったり、光らない要因を炙り出す機能であったり、それを状態密度という形で解析できるようなソフトであったり、かなり専門性の高いソフトにはなるのですが、大学の先生方にもご関心を持っていただけるソフトでもあるので、企業と大学をターゲットとして展開していきたいと思っています。ただ、やはりソフトウェアを使えばすべて解決できるというわけではなく、ソフトウェアの出力結果をどのように見ればよいのか分からないとか、そこからさらに改良するにはどうしたらいいのか結局分からないといったことにおそらくなると思います。

そうなると、MOLFEXとしてコンサルティングをしていくことになりますが、次のボトルネックは人になります。優秀なコンサルタントをいかに確保するのかというところが、実はMOLFEXが現在も抱えている課題です。現在MOLFEXのコンサルタントは9人います。優秀な人材を探すにはやはり限界がありますので、リモートワークや副業で関わってもらうような形で人を増やしているというのが、現在のMOLFEXの人材戦略です。将来的にも、年齢・国籍・性別などを問わずMOLFEXのビジネスに貢献していただけるのではないかなと思っています。

今後の事業展開に向けた展望についてお聞かせください。

短期的には、ソフトウェアとコンサルティングを底上げしていきたいです。まずはソフトウェアを販売した先で、コンサルティングをお願いしたいというお客様も出てくるので、ビジネスモデルもブラッシュアップしながら両方を進めて事業を大きくしていきたいです。2028年度ぐらいには売上として10億円くらいを目指して、その粗利を開発原資に充てることで材料開発に取り組むこともできるかもしれません。その時には、これは佐藤教授のお考えでもありますが、それぞれの機能に特化した材料は、子会社として人材の採用も進めて事業化していき、場合によってはバイアウトやIPOによってエグジットさせていくようなイメージを描いています。まずは理論自身もちゃんとブラッシュアップしながら、しっかりしたソフトを持つことができれば、しかるべき材料をたくさん自分たちで作れるような世界が来ると思っています。10年後とか15年後にはそうなれると良いですね。

また、今後は海外にも出て行って、MOLFEXの開発手法を世に広めていきたいです。そうすることによって、これまでは研究所などでなければ開発できなかったような材料を、個人がMOLFEXのソフトウェアや考え方によって設計できるような、そんな将来が描けるのではないかと思っています。その先に、豊かな機能性材料に満ち溢れた、そんな社会の実現を目指しています。

素材化学関連のメーカーや商社との協業に、どのようなことを期待されますか?

よく考えるのは、いかに技術をオープンにしながら、みんなでMOLFEXのような会社の強みを共有できるかというプラットフォームみたいな話ですよね。MOLFEXがそれだけのリソースを持っているわけでもないので、いろんなサポートは必要なのですが、そういうプラットフォーム構築のようなことを一緒に考えてもらいたいなと考えています。別々の会社から同じような材料の開発の相談を受けることも多く、もったいないなと思っています。結局台湾とかが主戦場になってきて、材料も自分たちの国で調達するような流れになっていて、そうすると情報がどんどん海外のユーザーの方に行ってしまいます。日本の電機メーカーのOBが海外の化学メーカーに移るケースも多いですし、やはり情報で負けてしまっているなという感じがしますよね。同じユーザー向けに、同じような材料を別々の会社が開発しているようなケースもありますが、国内でシェアがどうのこうのと戦っていても仕方ないのではと思います。開発の担当者レベルでどうこうできる話でもないですし、経営的な話になってしまいますが。開発を受ける側としてそういうのを見ていると、個別案件だとそうなってしまうところ、そもそもそこを何かしらうまく共有して効率化することで日本の産業として競争力を上げられないか、そういう観点で一緒にやれるようなことがあればと思います。

ウェビナーへの参加も含めて、日本材料技研(JMTC)とのコラボレーションについて、コメントがあればお願いします。

日本材料技研(JMTC)は、ある意味では、先ほどのような業界全体のプラットフォームとして一番向いていらっしゃる会社ではないかと思っていますので、今後とも是非ともお付き合いさせていただきたいです。またスタートアップ同士が仲良くなれるような活動もいろいろとできたらありがたいと思います。お互いお金は無いもの同士ですが、お互いの強みや悩みとかを共有しながらタッグを組めば、それはそれで大きな組織力になるのではないでしょうか。

最後に、このインタビューページをご覧になる方に向けて、

メッセージをお願いします。

半導体にしてもそうですが、昔は日本が最先端だと言われていたのに今は元気がないなというのが私の印象で、理論ベースでの材料開発などでもう一回みんなで巻き返してもらいたいです。材料開発というのは、理論で何とかするというよりはとにかく根性で成果を出すという印象があります。それも大事ですが、もっと違った戦略性があっても良いですし、材料開発にパラダイムシフトを起こせればもっとみんなハッピーになれるのではないかと思っています。日本でもこういう話に食いついてくれる経営者の人はいますが、まだまだ現場は全然違います。MOLFEXでは、分子の構造と機能性を明らかにして、理論に基づいてピンポイントで分子を設計できることを強みとし、それを社会実装することによって、より良い社会を目指していきたいと考えています。理論をベースに材料設計していくと、また新たなブレイクスルーがあると思うので、ぜひともお声掛けください。

また若手の人も、大きな会社に入って研究開発を経験するのは大事と思いますが、会社の開発方針にとどまらず、自分たちが大学で学んできた基礎理論などを活かして、企業でもその理論を駆使してやっていくんだくらいのマインドに変わってもらいたいです。私自身、就職したときに、これからは理論的なアプローチで材料を作っていけるのだという思いで入社しておきながら、いきなり先輩社員からがつんとやられているわけで、やはり今後はそういうやり方を知ってもらいたいという思いを持ってやっています。MOLFEXは営利企業ですが、教育的観点もあって若手研究者にとってのキャリアモデルを示すことができればいいとも思っています。基礎をやると、本当に新たな世界が見えてきますと。だから、多少難しいことであっても、若い皆さんには、ぜひともチャレンジしてもらいたいです。また、ビジネスにおいても、本当に難題でむちゃくちゃばかりです。でも、それを面白いと思えば、また新たな世界が見えます。なので、せっかくの、ある種、一度きりの人生なので、思いっきりそういうのを楽しんでみてはいかがでしょうか。

PROFILEプロフィール

COMPANY DATA企業情報

- 法人名

- 株式会社MOLFEX

- 設立

- 2018年9月

- 本店所在地

- 京都府京都市

- 事業内容

- 機能性材料の理論設計

- ウェブサイト

- https://molfex.com/

-

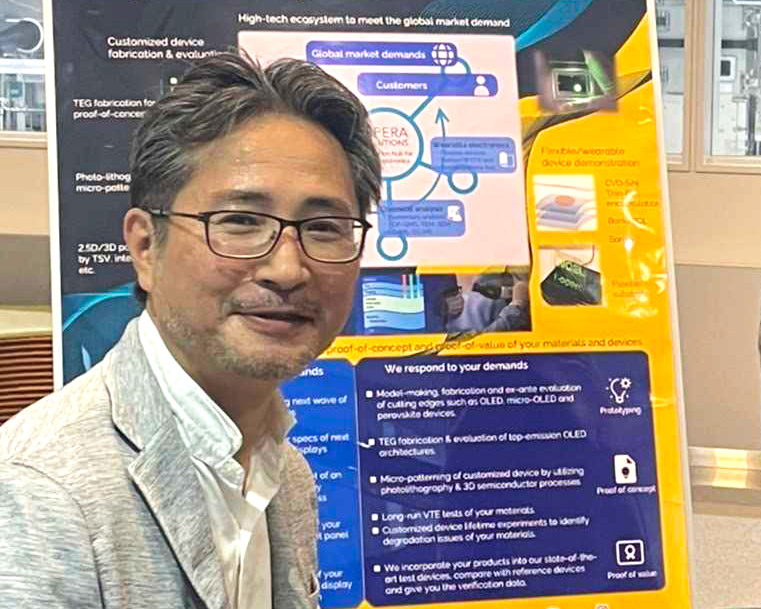

ソフトエレクトロニクス分野の

イノベーションハブとなるOPERA Solutions株式会社 -

モノの機能を自在に設計可能な

社会を実現するNature Architects株式会社 -

素材のプラットフォームを創出し

素材の流動性と循環性を最大化Sotas株式会社 -

世界をリードする単結晶技術で

新材料・新技術を迅速に社会実装株式会社C&A -

身の回りに溢れる未利用熱を

次世代のエネルギー源へ株式会社GCEインスティチュート -

DualPore™シリカで

微量物質の高効率吸着を実現株式会社ディーピーエス -

藻類の研究開発で

人々と地球の未来に貢献する株式会社アルガルバイオ -

新規機能性可溶性ポリイミドで

次世代産業分野に貢献するウィンゴーテクノロジー株式会社 -

ヒトと農作物と環境に

優しい農薬を株式会社アグロデザイン・スタジオ -

多能性®中間膜で

世界をリノベートする株式会社Gaianixx